Peut-on être écolo et boire du café ?

07 mars 2025Consommé par une grande majorité de Français, le café est une véritable institution. Pour autant, sa culture et sa torréfaction peuvent avoir un impact social et environnemental négatif. Cet article retrace les enjeux qui entourent la caféiculture et propose des modes de consommation responsables, afin de continuer à savourer son café tout en préservant notre écosystème.

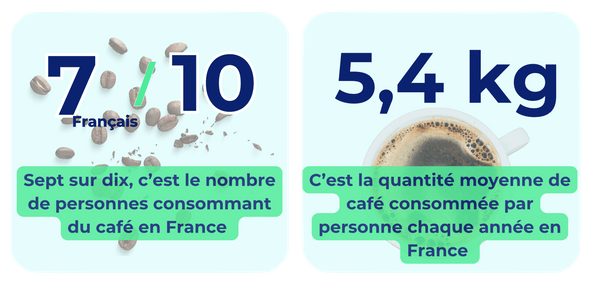

Le café est la boisson chaude la plus consommée en France1. En moyenne, 7 Français sur 10 consomment du café régulièrement, à raison de 2 à 3 tasses par jour2. Noir ou au lait, court ou allongé, café en grains ou cafétière à filtre, il se décline sous de nombreuses formes. Qu’il soit savouré chaque matin dans une tasse de café fumante ou avalé au comptoir d’un bar un banal après-midi, le café est un rituel incontournable que ses adeptes auraient bien du mal à abandonner. Le nombre croissant de coffee-shops qui fleurissent dans l’Hexagone3, surtout en milieu urbain, témoigne de cet amour indéfectible des Français pour le café. Bien qu’il soit ancré depuis longtemps dans nos habitudes, de nouvelles pratiques de consommation émergent également. Là où il s’avalait autrefois d’une traite à l’italienne, le café s’impose désormais comme un art qui se cultive : on en respire les arômes avant infusion, on en déguste les notes épicées avec attention. Au même titre que le vin, l’amateur de café scrute les grains, en évalue la robe et la torréfaction, comme on observe un grand cru. Aujourd’hui, boire un café, c’est afficher un certain style de vie, particulièrement prisé de la jeune génération qui brunch les week-ends, s’initie à la mixologie sans alcool et savoure un latte en bouquinant. Mais derrière cet engouement croissant et cette mise en scène du café comme un art de vivre, une question se pose : quelle est la réalité de son impact écologique ? Pour répondre à cette question, qui pourrait surprendre certains lecteurs et lectrices tout en dégustant leur tasse de café, cet article analyse la filière caféière à la lumière des critères myLabel.

1. La juste rémunération des agriculteurs

Le café génère une richesse grandissante, pourtant, ses bénéfices ne parviennent pas jusqu’aux caféiculteurs. La plupart des récoltes de café se font au sein de petites exploitations et à la main afin de préserver la qualité des grains. De fait, la caféiculture est très intensive en main d’œuvre, comparativement à celle du riz par exemple, où on estime un besoin de 49 employés pour 100 ha contre 15 dans les rizières4. Les économies d’échelle pour les caféiculteurs sont donc relativement faibles.

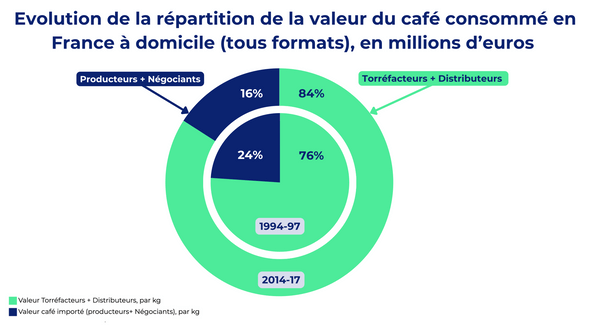

Avec la fin de l’Accord International sur le Café en 1989, les pays producteurs ont perdu leur capacité d’influence sur les cours internationaux et subissent les aléas des cours volatils des matières premières. Ainsi, malgré une demande en forte croissance dans les pays émergents, portée par l’élévation du niveau de vie, et une consommation stable à un niveau élevé en Occident, les caféiculteurs ne profitent pas de la valeur ajoutée générée par le marché. Alors que la production et la consommation de café ont nettement progressé, passant de 150 millions de sacs en 2010 à 170 millions en 2020, le prix par livre5 a quant à lui diminué, passant de 1,50 USD en 2010 à 1,10 USD en 2020. Ce sont les torréfacteurs et les distributeurs, situés à l’aval de la chaîne alimentaire, qui bénéficient de l’augmentation de la demande grâce à l’extension de leurs marges réalisées essentiellement sur la partie “immatérielle” du café (le marketing, le packaging). En effet, un rapport publié par le BASIC en 2017 révèle que l’augmentation de la demande de café a généré un revenu supplémentaire moyen de 64 millions d’euros pour l’ensemble des pays producteurs, contre 1,177 milliard d’euros pour les torréfacteurs et distributeurs4. Par ailleurs, les ventes de café se concentrent entre les mains d’une poignée d’entreprises de torréfaction et de distribution4. Cette concentration d’acteurs renforce leur pouvoir de négociation au sein des chaînes d’approvisionnement et ainsi leur capacité à concentrer la richesse. La rentabilité des exploitations est quant à elle de plus en plus fragilisée pour les pays producteurs avec l’augmentation du coût de la main d’œuvre et des engrais ainsi que l’intensification et la multiplication des aléas climatiques. En somme, les pays producteurs perçoivent un revenu bien moindre que la valeur captée par les pays importateurs.

Evolution de la répartition de la valeur du café consommé à domicile en France en 1994-1997 et 2014-2017. Source : BASIC.

Evolution de la répartition de la valeur du café consommé à domicile en France en 1994-1997 et 2014-2017. Source : BASIC.

2. Conditions de travail et travail forcé

Les caféiculteurs travaillent généralement dans des conditions précaires et vivent pour la plupart sous le seuil de pauvreté4. Face à cette situation, des manifestations ont éclaté dans le sud du Mexique, à Soconusco, en 2024. Les caféiculteurs mexicains restent piégés dans la pauvreté en raison des prix d’achat insuffisants imposés par Nestlé7, le plus grand groupe de café au monde, qui ne couvrent même pas toujours leurs coûts de production. Sans pour autant adopter un mécanisme de fixation des prix assurant un revenu décent aux producteurs, la multinationale a finalement augmenté son prix d’achat, qui demeure néanmoins dérisoire7.

En outre, pour subvenir à leurs besoins, certains pays producteurs ont parfois recours au travail des enfants, c’est notamment le cas au Kenya et au Honduras4.

3. Discriminations et inégalités

Les inégalités de revenu frappent davantage les femmes qui sont relativement moins bien payées que leurs homologues masculins et sont plus rarement propriétaires4. En outre, il est estimé que ce sont les femmes qui réalisent 70% des travaux d’entretien des parcelles et de récolte du café4.

4. Impact climatique

Le dérèglement climatique impacte négativement la productivité des caféiculteurs. Les deux espèces principales qui se partagent le marché du café sont l’Arabica et le Robusta. Les pays producteurs sont relativement peu nombreux et sont essentiellement localisés autour de la ceinture tropicale : en Amérique latine (Brésil, Colombie), en Afrique (Ethiopie) et en Asie (Vietnam, Indonésie). Ce faible nombre de pays producteurs s’explique par la nécessité de rassembler des caractéristiques climatiques spécifiques à la production de café, à savoir un climat tropical (d’altitude pour l’Arabica), des températures modérées, des pluies régulières et un sol riche. Or, avec le dérèglement climatique, on estime d’ici 2050, une baisse de rendements de l’ordre de 20% et une réduction significative de la qualité globale du café4. Par ailleurs, afin d’augmenter leurs rendements, les producteurs ont tendance à se tourner vers la monoculture intensive ce qui détériore massivement la qualité des sols. Également dans une optique d’accroître les profits pour subvenir à leurs besoins, les caféiculteurs ont de plus en plus souvent recours à la plantation de variétés hybrides à croissance rapide qui requiert une utilisation accrue de produits chimiques, aggravant davantage la dégradation des sols et la perte de biodiversité.

5. Déforestation

La caféiculture, dans l’état actuel des choses, favorise la déforestation. L’expansion de la caféiculture souvent accompagnée de la modernisation des exploitations sont les deux principales causes favorisant le processus de déforestation4.

6. Déchets

Le développement des dosettes et des capsules génère des questions croissantes concernant leur impact environnemental. Ces nouveaux modes de consommation sont très prisés par les consommateurs : en France ce sont 16 capsules qui sont consommées toutes les secondes8. Or, elles impliquent du suremballage et ne sont pas suffisamment recyclées en fin de vie : on estime qu’1 dosette sur 5 est recyclée en France9. 1kg de dosettes en aluminium ou en plastique génère 3 à 4kg de CO2, soit autant que le café qui lui génère 2 à 4kg de CO2 pour 1kg de café, en sachant qu’une dosette correspond à 5g de café et à 1,5g d’emballage4. Les déchets des capsules sont 10 fois plus importants que ceux d’un paquet avec un emballage classique de café8.

Quelles réponses possibles ?

Tout d’abord, il existe des initiatives qui ne dépendent pas directement du consommateur. D’une part, les torréfacteurs s’engagent à respecter de nombreux cahiers des charges, notamment en matière d’agriculture biologique et de commerce équitable. D’autre part, les entreprises elles-mêmes s’imposent des standards en interne pour répondre aux pressions croissantes des consommateurs. Parmi de nombreuses initiatives, il existe entre autres le programme ¡Tierra! de Lavazza, le programme Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.) de Starbucks ou encore le Plan Nescafé de Nestlé qui vise à améliorer les conditions de vie des caféiculteurs. Toutefois, l’ONG Public Eye affirme que les producteurs brésiliens et mexicains participant au programme de la multinationale Nestlé peinent toujours à vivre de leur culture10. Concrètement, ces réglementations consistent en la mise en place d’un prix minimum garanti pour les producteurs afin de les protéger contre la volatilité des cours des matières premières. Toutefois, la mise en pratique systématique de ces réglementations reste difficilement quantifiable. Par ailleurs, la prime commerce équitable engage les producteurs à respecter les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail et à réduire leurs impacts sur l’environnement. En contrepartie, les pays producteurs obtiennent de meilleurs prix sur le marché.

Les consommateurs disposent également d’alternatives plus durables pour faire face à ces enjeux. Les amateurs de café peuvent réduire leur impact environnemental en troquant les produits suremballés, comme les dosettes et capsules (surtout celles en aluminium!), par des grains de café vendus en vrac.

Pour s’assurer du ruissellement des richesses des distributeurs vers les caféiculteurs, le consommateur peut également privilégier les cafés certifiés “commerce équitable”. Notre partenaire FAIRe répertorie dans la Boussole des Labels, les cinq labels équitables présents en France pour le café : Fairtrade / Max Havelaar, Fair for Life, SPP - Symbole des Producteurs Paysans, WFTO et Biopartenaire11. On apprend ainsi que les labels du commerce équitable respectent l’ensemble du cahier des charges standardisé (critères économiques, sociaux, environnementaux, …), tandis qu’il faut faire preuve d’une plus grande vigilance concernant les labels dit “durables”11 !

Il est aussi possible de substituer le café pour de la chicorée qui apparaît comme une option en vogue, bien plus écologique. Enfin, le thé constitue la meilleure alternative écologique, tout en offrant un coup de pouce pour la journée, avec une empreinte carbone 15 fois inférieure à celle du café8.

-

Statista Research Department (2024) Thème : Le café en France, Statista. https://fr.statista.com/themes/10144/le-cafe-en-france/

↩ -

Arthur Quentin. (2024) ‘Noir, allongé ou latte : buvez-vous plus de café que la moyenne ?’, Ouest-France.fr. https://www.ouest-france.fr/economie/budget/consommation-buvez-vous-plus-de-cafe-que-la-moyenne-4ecb25e8-2413-11ef-950f-122928859832

↩ -

Frédéric Bianchi (2024) ‘“Ils ont loupé le coche il y a 40 ans” : les coffee shops vont-ils tuer le bistrot français ?’, BFMTV eco. https://www.bfmtv.com/economie/ils-ont-loupe-le-coche-il-y-a-40-ans-les-coffee-shops-vont-ils-tuer-le-bistrot-francais_AN-202410010044.html

↩ -

BASIC (2017) Café : la success story qui cache la crise. https://lebasic.com/v2/content/uploads/2018/10/Cafe-France_Rapport.pdf

↩ -

Le prix par livre fait référence au prix d’un produit, en particulier des matières premières comme le café.

↩ -

Sjoerd Panhuysen et Joost Pierrot (2020) Baromètre du café. https://coffeebarometer.org/wp-content/uploads/2021/04/BaromeE%CC%8Ctre-du-cafee%CC%8C-2020_T.pdf

↩ -

Florian Blumer et Carla Hoinkes (2025) Au Mexique, l’âpre combat pour un revenu décent dans la culture du café. https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-agricole/le-plan-nescafe-ou-la-fable-du-cafe-durable/au-mexique-lapre-combat-pour-un-revenu-decent-dans-la-culture-du-cafe

↩ -

France Inter (4 novembre 2024) ‘Comment décarboner son café ?’ https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/on-se-decarbone/on-se-decarbone-du-lundi-04-novembre-2024-1324200

↩ -

Moonizip (2022) ‘Capsules de café : 7 chiffres en infographie’, Moonizip. https://moonizip.com/blogs/news/7-chiffres-sur-les-capsules-a-cafe-infographie

↩ -

Florian Blumer et Carla Hoinkes (2024) Le Plan Nescafé ou la fable du café durable. https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-agricole/le-plan-nescafe-ou-la-fable-du-cafe-durable

↩ -

FAIRe (2021) La Boussole des Labels. https://www.fairequitable.org/pages/sensibiliser-a-la-consommation-responsable/

↩